¿Alguna vez has tenido un amigo de esos con los que puedes ser verdaderamente tú mismo? Un amigo ante quien el alma se desnuda sin miedo. Un amigo con quien puedes reír a carcajadas, inventar mundos imposibles, llorar duelos profundos y compartir silencios que también hablan. Un amigo que no solo ve lo que haces, sino que reconoce quién eres en lo más íntimo, en lo más esencial. Un amigo que sabe ver en ti ese niño eterno que aún habita dentro: ese ser transparente, curioso, apasionado, que experimenta la vida como un juego sagrado, que se maravilla con cada hoja, cada mirada, cada latido del mundo.

Y lo que es verdaderamente asombroso… es que esa mirada también sea recíproca. Que tú puedas ver en el otro el mismo milagro: ese niño puro, eterno, que aún sabe asombrarse. Porque ese niño nunca muere. Ese niño siempre vive en ti. Su capacidad de maravillarse ante cada encuentro, cada aprendizaje, cada nueva revelación, es una medicina secreta, un puente sagrado que nos conecta directamente con la fuente misma de la Vida.

Cuando dejamos de asombrarnos, algo en nosotros se marchita. Pero cuando recuperamos esa mirada limpia y fresca, volvemos a sentirnos verdaderamente vivos. Si tienes un amigo así, abrázalo con el alma. No permitas que el miedo o la mente te convenzan de alejarte de esa pureza. Porque pocas cosas en esta vida son tan sagradas como encontrar —y ser— un espejo vivo de asombro, alegría y autenticidad.

Recordando al niño interior: sanar para volver a vivir

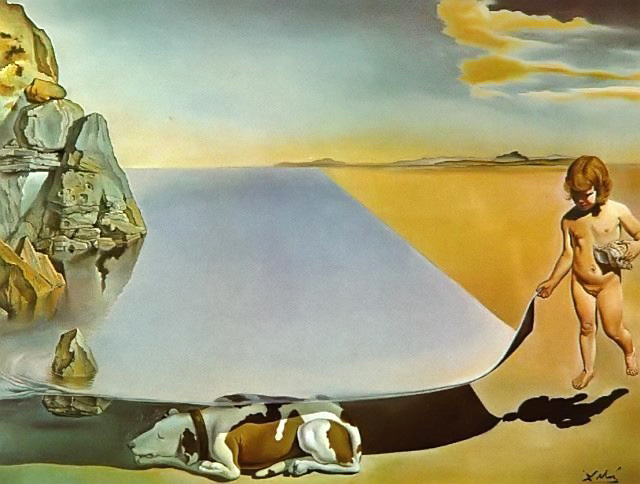

Cuando emprendemos un camino de la sanación profunda, antes o después, inevitablemente, llegamos a un umbral sagrado: el reencuentro con nuestro niño interior. ¿Te suena? Quizá ya has tenido ocasión de trabajar esa parte de tu vida. Quizá ya has sentido su voz en alguna meditación, en algún destello de memoria antigua, o en esos momentos en que una parte muy pura de ti ha querido llorar o reír sin motivo aparente. Tu pureza e inocencia está viviendo en esencia en esta «edad». Pero realmente, es una frecuencia.

Suele ser un reencuentro dulce y desgarrador. Porque nos damos cuenta de cuánto hemos olvidado. La pureza que somos. La alegría de aprender jugando. La certeza de que cada día es una aventura nueva. La libertad de equivocarnos sin cargar el peso de la culpa ni la necesidad de perfección.

Olvidamos que la vida no se repite. Que no somos mejores por saber más, sino por vibrar más genuinamente. Que no necesitamos parecer sabios o exitosos para ser valiosos. Volver al niño interior no es regresar al pasado. Es evolucionar hacia una inocencia consciente. Una pureza viva que no niega el dolor, pero no renuncia al asombro.

Hoy te invito a recordar. A dejar caer los velos. A mirar el mundo, a mirarte, como si fuera la primera vez. No necesitas saberlo todo. No necesitas controlar cada paso. Solo necesitas estar vivo y abierto.

Te invito a convertirte en una oración viva, donde cada latido, cada mirada, cada acto, sea un testimonio silencioso de amor y gratitud.

Vuelve a caminar con el corazón descalzo.

Vuelve a dejarte tocar.

Permite que algo sagrado vuelva a florecer en ti.

Te invito a sanar tu mirada. A quitar los velos del cansancio, de la costumbre, de la mente que todo lo da por sabido y que tienes que demostrar saberlo todo teniendo razón.

El Don de Asombrarse: La Llave del Alma

Asombrarse es un arte perdido. Un lenguaje olvidado que alguna vez supimos hablar de manera natural, como un reflejo de nuestra conexión viva con el misterio de existir. Ese lenguaje libre lleno de sentimientos que teníamos tan perfecto hasta que un día nos cortaron la expresión. Asombrarse no es solo sorprenderse por algo grande o inusual. Es permitir que la vida nos atraviese. Es abrir los sentidos y el corazón hasta que algo cotidiano —una gota de lluvia, una mirada, una palabra dicha al pasar— se vuelva milagro ante nuestros ojos.

Cuando nos asombramos, algo en nosotros se expande. El corazón late distinto. La mente se silencia. El alma recuerda. El asombro rompe las estructuras rígidas que nos encajonan en la costumbre. Nos saca del piloto automático. Nos devuelve a la presencia real, donde todo es nuevo, donde todo puede ser descubierto de nuevo. Y es entonces cuando empezamos a vivir de verdad. No desde el hacer mecánico. No desde la búsqueda incesante de logros o reconocimientos. Sino desde la maravilla silenciosa de quien ve la vida como un tesoro abierto cada día.

Asombrarse es recordar quiénes somos

Asombrarnos es recordar que somos parte de algo mucho más vasto que nuestra pequeña historia personal. Que somos hilos vivos en un tapiz infinito, donde cada encuentro, cada gesto, cada instante contiene secretos sagrados que solo se revelan a los ojos que saben mirar. Cuando dejamos de asombrarnos, no solo perdemos la capacidad de ver la belleza: perdemos también una parte vital de nosotros mismos.

Pero cuando volvemos a permitirnos asombrarnos, cuando nos rendimos ante la grandeza y la simplicidad de la existencia, algo en nuestro interior se reconcilia. Se enciende. Se renueva. Y entonces, el alma canta. Y el corazón respira. Y cada célula recuerda la verdad más antigua: que estar vivos ya es, en sí mismo, un acto sagrado.

La muerte del asombro: heridas que cierran la mirada

A veces, sin darnos cuenta, algo comienza a desvanecerse. Un día dejamos de mirar de verdad. Dejamos de ver la belleza en lo sencillo, de emocionarnos ante lo pequeño, de preguntarnos, de abrirnos.

Nos acostumbramos.

Nos habituamos a ver siempre lo mismo, a copiar lo que otros hacen, a repetir sus palabras, perdiendo nuestra curiosidad, nuestra voz propia, nuestra inocencia. Callamos el asombro para no desentonar, para evitar el juicio o el ridículo. Y poco a poco, cerramos la puerta. No es que la vida haya perdido su magia. Es que nosotros hemos dejado de mirarla con ojos nuevos.

¿Cómo sucede?

No por un único golpe, sino por muchas pequeñas heridas acumuladas, que endurecieron nuestra percepción y tejieron una coraza alrededor del corazón.

Recordémoslas, sin miedo:

-

La automatización mental: vivir repitiendo patrones, creyendo que ya nada puede sorprendernos.

-

La necesidad de control: reducir la vida a lo que entendemos, cerrándonos al misterio.

-

El miedo al dolor y al juicio: anestesiar el alma para evitar la crítica… a costa de apagar la alegría.

-

El cansancio del alma: cargar tantos deberes que la vida deja de bailarse y se arrastra.

-

La intelectualización excesiva: querer saberlo y explicarlo todo, perdiendo la capacidad de crear y de ver.

-

La herida de la comparación: medirnos, competir, olvidando la simple felicidad de ser.

No solo miramos con los ojos. También miramos —y limitamos— con las palabras. Cada vez que decimos:

«Eso es obvio.», «Ya lo sé.», «Eso no tiene nada especial.», sellamos un poco más la puerta al asombro. Estas frases, disfrazadas de certeza, son semillas de olvido. Apagan la curiosidad, ciegan la percepción, matan el diálogo vivo que podía abrirnos un mundo nuevo. Porque la mente que necesita tener razón no tiene ojos para ver. Solo el corazón ve.

Y cuando esa puerta se cierra, se instala un dolor silencioso. Un vacío sutil que adormece el alma, que crece cada vez que dejamos pasar lo extraordinario envuelto en ropajes ordinarios. Es una forma de muerte lenta. No del cuerpo, sino de la parte viva de nosotros que anhela vibrar, descubrir, jugar.

Recuperar la capacidad de asombro no es un lujo. No es una fantasía infantil. Es una necesidad vital. Es medicina profunda. Es la oportunidad de florecer, de evolucionar, de recordar nuestra pureza, y de sostener la inocencia y la transparencia no como reliquias, sino como fuerzas en expansión.

La mente que quiere tener razón no puede asombrarse

La mente que necesita siempre tener razón, que quiere catalogarlo todo, explicarlo todo, ganarlo todo, pierde la capacidad de ver. Porque el asombro no nace de quien domina, sino de quien se permite ser tocado. De quien sabe que el milagro de la vida no cabe en ninguna definición.

Podemos elegir. Podemos sembrar palabras que abran caminos, en lugar de sellarlos. Podemos elegir ser sembradores de curiosidad, de encuentro, de expansión. Podemos decir: “¡Qué interesante verlo así.” “Nunca lo había pensado de esa manera.” “Qué curioso.” “¿Qué belleza oculta habrá aquí que todavía no veo?” “Estoy abierto a dejarme sorprender.”

Cada palabra que elegimos puede ser un acto de reverencia a la vida. Una ofrenda. Una llave. Hablar para abrir es también un modo de sanar. De sanar la relación con el misterio. De sanar el puente entre nosotros y el mundo.

Pero aún más: hablar para abrir es un modo de transformarnos. De romper suavemente los viejos sistemas de creencias que nos encarcelan, las ideas rígidas que nos dijeron quiénes debíamos ser, cómo debíamos pensar, qué podíamos esperar de la vida. Cada vez que elegimos mirar el mundo con asombro, cada vez que nos atrevemos a dejar de saberlo todo y nos entregamos a descubrir, algo en nosotros se libera.

El asombro no solo sana: desprograma. Actualiza. Despierta nuevas posibilidades de ser. Cuando cambiamos la forma de hablar, cambiamos también la forma de mirar. Cuando cambiamos la forma de mirar, rompemos los muros internos. Y cuando rompemos los muros, la vida puede fluir en nosotros de formas que antes no imaginábamos. Asombrarnos es, también, renacer.

Ahora detente un momento. Cierra suavemente los ojos si quieres. Respira. Permítete recibir estas preguntas no como interrogatorios de la mente, sino como llamados del alma a recordar, a reabrir caminos interiores, a soltar viejas capas de olvido.

Pregúntate, con ternura:

-

¿Cuándo fue la última vez que me asombré de algo pequeño, algo que otros podrían haber pasado por alto?

-

¿Recuerdas un instante en que algo cotidiano se volvió extraordinario ante tus ojos?

-

¿Has sentido alguna vez cómo, al asombrarte, algo profundo dentro de ti cambiaba?

-

¿Te ha sucedido que algo que creías conocer se revelara de repente más vasto, más bello, más vivo?

-

¿Qué parte de ti se expandió en esos momentos?

-

¿Qué sientes al recordar esos instantes de verdadera apertura?

-

¿Qué te impide hoy asombrarte más a menudo?

-

¿Qué podría pasar si decidieras mirar cada día como si fuera el primero?

No busques respuestas rápidas. Déjalas germinar en tu corazón. Déjalas transformarte. Porque cada pregunta viva es, en sí misma, una puerta abierta hacia el asombro. Una semilla que, si la riegas con presencia y amor, puede devolverte a la tierra fértil de tu inocencia esencial.

Asombrarse como sanación: regenerar la pureza

El asombro no es solo un instante fugaz de sorpresa. Es mucho más profundo que eso. Es una fuerza sanadora. Un acto silencioso de renovación interior. Cada vez que nos permitimos asombrarnos, cada vez que abrimos la puerta del corazón a la maravilla, algo muy antiguo y muy sagrado dentro de nosotros se regenera.

El asombro limpia las heridas invisibles del alma. Disuelve las capas de cinismo, de rutina, de tristeza muda, que se han acumulado con el paso del tiempo.

Asombrarse reoxigena el corazón, suaviza la mente y despeja los velos de la percepción. El alma que se asombra se purifica.

El asombro no pertenece solo a los grandes momentos. Está aquí, ahora, en lo pequeño, en lo que tantas veces pasamos por alto.

En la naturaleza: una hoja que tiembla, una flor que se abre, un pájaro que cruza el cielo.

En las personas: una mirada compasiva, una risa compartida, una historia que despierta memorias.

En lo cotidiano: el vapor sobre una taza de té, la melodía lejana de una canción, el silencio dorado de una tarde cualquiera.

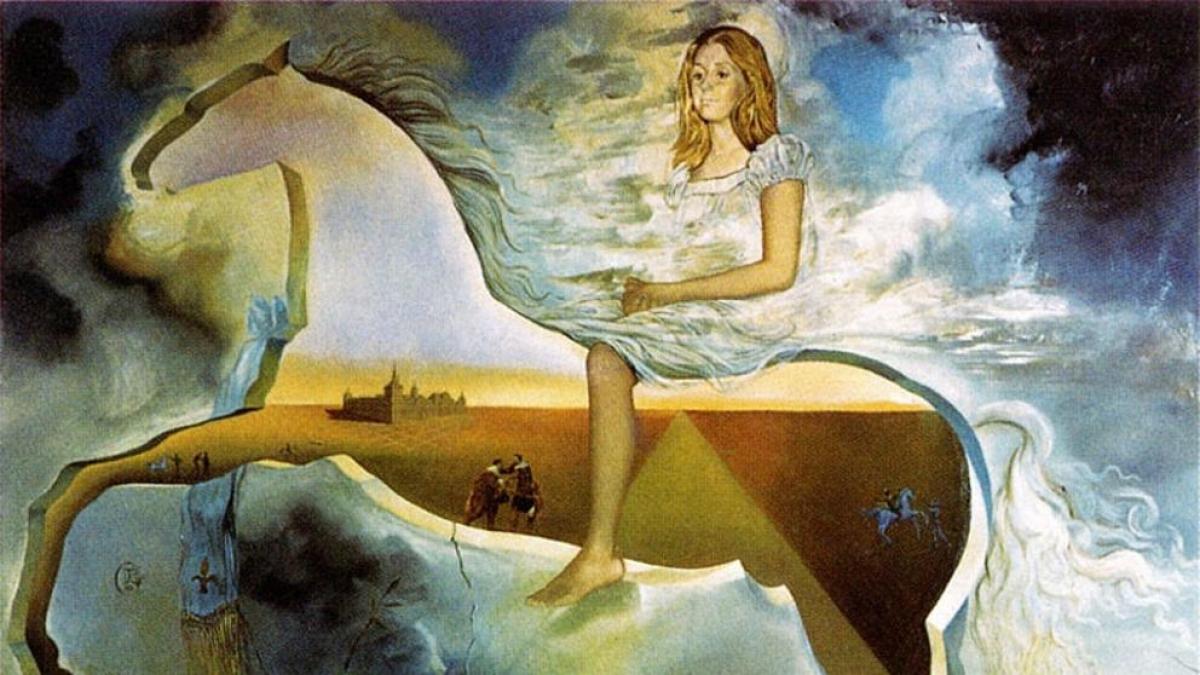

En el arte: una pintura, un verso, un gesto de belleza nacido del alma.

Donde haya vida, allí está la puerta al asombro. Solo hace falta detenerse y mirar con el corazón abierto.

Asombrarse es aprender a ver lo invisible. Abrir los ojos interiores que perciben más allá de las formas y los sentidos. Todo habla si sabes escuchar. Todo revela si sabes mirar. Cada mariposa, cada crujir de rama, cada encuentro, forma parte de un lenguaje sagrado escrito para nosotros.

Cultivar el arte del asombro es leer la vida como un libro vivo. Un libro que nos susurra secretos, que nos guía de vuelta a casa.

El verdadero asombro nace de la humildad: de la conciencia de que el universo —y nosotros mismos— somos infinitamente más vastos de lo que la mente puede abarcar. Aceptar no saberlo todo es vivir en apertura. Es confiar en la inteligencia mayor que guía el latido de los mundos. Es amar la vida como un misterio a habitar, no como un problema a resolver.

Asombrarse es volver a ser niños: no por ignorancia, sino por sabiduría viva. Conscientes de que cada paso puede revelarnos un universo entero, si estamos dispuestos a mirar.

Asombrarse es recordar quiénes somos. Es abrir los ojos del alma y reconocer que vivir es, en sí mismo, un acto sagrado. Cada vez que eliges asombrarte, rompes las viejas cadenas del miedo, del juicio, del olvido. Cada vez que te permites ver con inocencia, renaces a la verdad más pura: la vida es un milagro constante.

Vuelve a la inocencia.

Vuelve al asombro.

Vuelve al corazón.

Allí todo florece.

Allí todo es nuevo.

Allí tú mismo te recuerdas eterno.